Havelländische Malerkolonie zeigt „Max Koch – Das Spätwerk“

Im Jahr 2008 wurde im letzten erhaltenen Kossätenhaus in Ferch ein Museum eröffnet, das inzwischen Mitglied in euroArt, einer Vereinigung europäischer Künstlerkolonien, geworden ist. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen regelmäßige wechselnde Ausstellungen, Fachvorträge und Führungen durch das Museum, die Pflege und Erweiterung der eigenen Sammlung sowie die Forschung zu Werken und Künstlern der Havelländischen Malerkolonie. Die Sammlung des Museums umfasst Werke der Künstler Karl Hagemeister, Arthur Borghard, Carl Kayser-Eichberg, Johannes Hänsch sowie Hans-Otto Gehrcke.

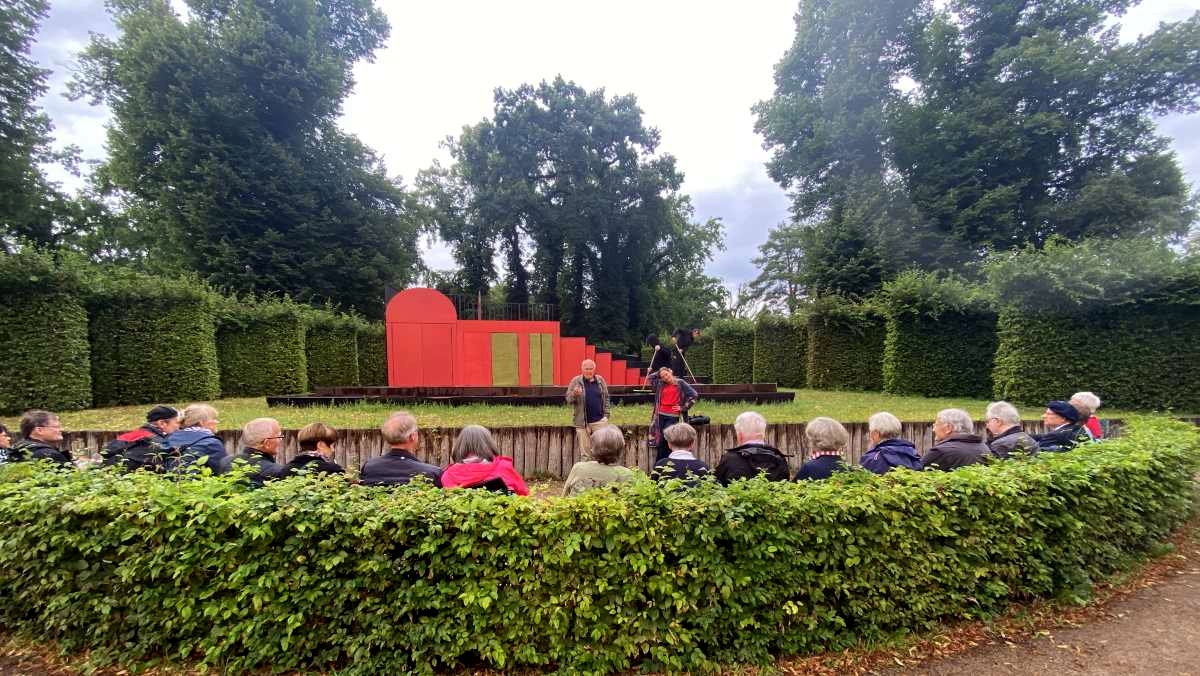

Das Museum wird durch die Mitglieder des Fördervereins Havelländische Malerkolonie e.V. ehrenamtlich betreut, die Gemeinde übernimmt lediglich die Betriebskosten, erklärte die Vereinsvorsitzende Carola Pauly den Teilnehmern der Führung am 19. Oktober 2023 durch die Ausstellung „Max Koch – Das Spätwerk“, die in Kooperation mit dem Potsdam Museum und seinem Förderkreis, sowie durch eine private Initiative des Max-Koch-Experten Heinz-Werner Lawo und weiterer privater Sammler entstand.

Markus Wicke, Vorsitzender des Fördervereins für das Potsdam Museum und selbst Max-Koch-Sammler, führte durch die Sonderschau eines in Vergessenheit geratenen Künstlers.

Max Koch (1859-1930) war in Berlin ein sehr erfolgreicher Künstler, der vor allem für seine monumentalen Dekorationsmalereien in öffentlichen Gebäuden bekannt war. Als Professor unterrichtete er dieses Fach am Kunstgewerbemuseum bis in hohe Alter, daneben war er aber auch ein Multitalent. Er entwarf große Panoramen und Theatervorhänge, lieferte Vorlagen für Mosaiken und Gobelins sowie Illustrationen für Bücher. Seine Panoramen und Dekorationsmalereien sind fast vollständig vernichtet. Vieles ist also nur als Rekonstruktion wieder ins allgemeine Gedächtnis zurückzuholen.

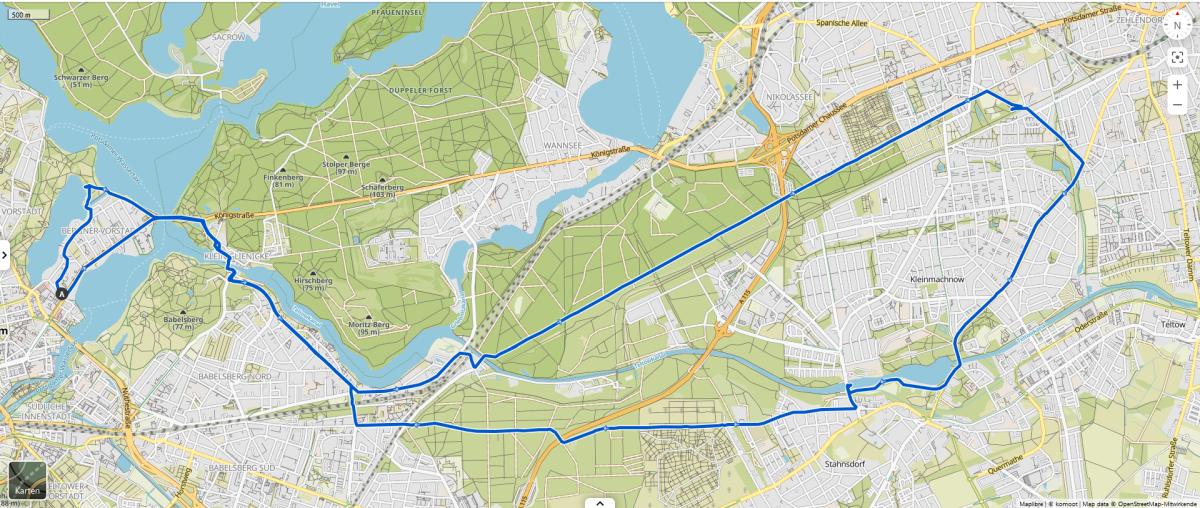

Seine Liebe zum Wasser ließ Koch zum Wahlpotsdamer werden. Er bezog in der Berliner Vorstadt eine Villa am Tiefen See und ließ sich dort ein Motorboot zum Atelierboot, seinem „Malkasten“, umbauen. Max Koch malte so – als erster vom Wasser aus – Potsdamer Motive vom Stadtkanal, der Alten Fahrt sowie der umgebenden Havelländischen Seenlandschaften.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Ausstellung bis zum 24. März 2024 verlängert. Weitere Informationen hier