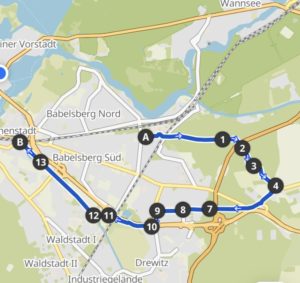

Tag der Offenen Tür in der Villa Carlshagen

Die HMU Health and Medical University GmbH in der Villa Carlshagen hatte am 11. Juni 2022 zum offenen Campustag eingeladen – wir durften dabeisein. Prof. Wim Walter organisierte für die Gruppe von unserem Kulturstadtverein eine exclusive Führung. Mit dem jungen Dozenten Tobias Sprenger bekamen wir einen Gästeführer, der aus erster Hand über das Studentenleben an der privaten Uni berichten konnte. Kurz zusammengefasst: Wenig lockeres Studentenleben. Die Studierenden müssen hart arbeiten, um in der vorgesehenen Zeit und innerhalb ihres Budgets den Abschluss zu schaffen. Dafür wird ihnen ein direkter Zugang zum Lehrkörper geboten, sie haben modernste Medien zur Verfügung, eine aktuell ausgestattete Bibliothek und Ruhezonen für die Vorbereitung auf Seminar oder zum Herunterkommen nach einem anstrengenden Tag. Natürlich war unsere Gruppe fasziniert vom hochwertigen Ausbau der historischen Villa und der Möblierung im Stil von Moderne und Pop Art.

Nachdem sich der Gastgeber aufs aktuelle Geschehen in der umgebauten 1000-Quadratmeter-Villa konzentriert hatte, stellte Bolko Bouché vom Kulturstadtverein herausragende Persönlichkeiten aus acht Generationen der Familie Hagen vor, nämlich:

- Abraham Levy (geb. 1797), Begründer des Bankhauses A. Levy & Co. in Köln

- Hermann Löb Levy, der sein Bankhaus mit der rheinischen Schwerindustrie verheiratete

- Carl Hagen, der ab 1900 die Villa Carlshagen in Potsdam hochherrschaftlich umbauen ließ

- Louis Hagen, Neffe von Carl Hagen, Bankier und Besitzer der modernen Villa Hagen in der Bertinistraße

- Karl-Victor Hagen, der in die USA emigrierte, als GI zurückkam und als Pilot bei der Luftbrücke 1948 ums Leben kam

- Hans Oliva Hagen, der den Faschismus überlebte und später die Schauspielerin Eva Maria Hagen heiratete

- Nina Hagen, die unangepasste Rocksängerin sowie

- Cosma Shiva Hagen, deutsch-amerikanische Schauspielerin

Die Erbengemeinschaft der Hagens bekam nach 1990 die Villa zurück, die in der DDR als radiologische Klinik genutzt worden war. Über verschiedene Stationen wurde sie dann von der Geschäftsführerin durch die HMU Health and Medical University GmbH, Ilona Renken-Olthoff, gekauft. Seit 2019 hat die private Universität die Zulassung für die Medizinerausbildung.

Text: Bolko Bouché | Fotos: Karin Genrich, Katherin Bauersfeld, Hannelie Khodaverdi-Weinand, Fides Mahrla