Wir lieben unsere Stadt und genießen sehr bewusst die vielfältigen kulturellen Angebote. Mit unserer Begeisterung wollen wir andere anstecken. Mit unseren Projekten kommunizieren wir Potsdam als eine Stadt der Kultur, als Stadt der Gastfreundlichkeit, der Toleranz und Weltoffenheit. Unser Verein fördert das Engagement der Bürger und fördert Kultur.

Besichtigung des Synagogenzentrums Potsdam

Nach über 16 Jahren intensiver Planungs- und Bauphase wurde das Synagogen- und Gemeindezentrum in der Schloßstraße 8 im Juli 2024 eröffnet. Das Gebäude ist Bestandteil der östlichen Neubebauung zwischen Friedrich-Ebert-Straße und der Straße Am Neuen Markt. Erwartungsfroh besuchten 30 Vereinsmitglieder am 19. März 2025 den Neubau. Evgeni Kutikow, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde der Stadt Potsdam e.V. und Jan-Niklas Hörrmann, Einrichtungsleiter des Synagogenzentrums Potsdam, begrüßten die Teilnehmer im Foyer und starteten den Rundgang auf der Dachterrasse.

Das Synagogenzentrum hat vier Obergeschosse und ist vollständig unterkellert. Das Gebäude ist als Stahlbetonkonstruktion hergestellt. Als Fassadenmaterial wurde sandfarbener Ziegel mit einer entsprechenden Fugenfarbe gewählt. Damit wird einerseits an die lokale brandenburgische Ziegelbauweise angeknüpft und andererseits die weltweite konfessionsübergreifende Bautradition des Sakralbaus mit Ziegeln aufgegriffen.

Die Eingangssituation wird einladend durch einen zweigeschossigen Bogen gebildet. Dahinter befindet sich die notwendige Sicherheitsschleuse. Ein Foyer schließt sich unmittelbar an. Räumlich verbunden mit dem Foyer ist der multifunktional konzipierte Veranstaltungssaal. Die Veranstaltungsfläche dient einerseits als Besuchercafé, andererseits als Vortragsraum. In räumlich enger Verbindung mit dem Besuchercafé steht die Küche. Sie ist gemäß jüdischer Speisegesetze in getrennte Bereiche für fleischige und milchige Speisen unterteilt. Im Untergeschoss befindet sich die Mikwe mit einem Tauchbad. Die Mikwe wird aus rituellen Gründen mit Regenwasser gespeist, das von der Dachterrasse abgleitet, gefiltert und gechlort wird. Außerdem befinden sich im Untergeschoss der Jugendraum, der Umkleidebereich für die Küche, Räume für die Haustechnik sowie ein Lagerraum. Weiterhin ist hier die zentrale Toilettenanlage und Garderobe der Synagoge.

Der Synagogenraum

Im ersten Obergeschoss befindet sich der Synagogenraum, der als Zentralraum angelegt ist. Der dreigeschossige Raum wird über ein Glasdach mit Zenitlicht versorgt und erhält durch das Eichenholz eine warme Atmosphäre. Weitere dekorative Elemente sind die leicht geschwungene Wandoberflächen und die wellenförmig abgehängten Deckensegel aus messingfarbenen Metallgewebe. Zusätzlich bilden sieben Bogenfenster den optischen Rahmen für das religiöse Zentrum des Baus. Um die Bima, das Vorlesepult für die Torarollen, gruppieren sich die festinstallierten Sitzbänke. An der Stirnseite des Raumes befindet sich vor einer ornamental gestalteten Wand der Toraschrein. Integriert in den Synagogenraum ist die Frauenempore, die über das zweite Obergeschoss erschlossen ist. Die Synagoge kann von maximal 199 Personen gleichzeitig genutzt werden (149 Personen im 1. OG und 50 Personen auf der Frauenempore).

Im zweiten und dritten Obergeschoss liegen neben der Frauenempore ein Aktivitätsraum mit integrierter Teeküche, die Bibliothek, der Musikraum, der Kunstraum sowie Büros. Im vierten Obergeschoss ist das Verwaltungszentrum angeordnet. Hier befinden sich weitere Büroräume und ein Besprechungsraum. Auf der Dachterrasse können religiöse Veranstaltungen stattfinden.

Grundlage für den Bau ist der Entwurf des Berliner Architekten Jost Haberland. Für die ersten drei Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes hat die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) als Treuhänderin die Trägerschaft des Zentrums übernommen. Danach soll der Landesverband der jüdischen Gemeinden Land Brandenburg als Träger des Synagogenzentrums fungieren.

Besichtigungen

Wir bedanken uns für den regen Austausch und die Beantwortung unserer zahlreichen Fragen.

Am 30. März findet im Synagogenzentrum von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Individuelle Besichtigungen können dienstags und donnerstags um 15:30 Uhr hier vereinbart werden. Zu den Gottesdiensten sind Gäste willkommen, dafür ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

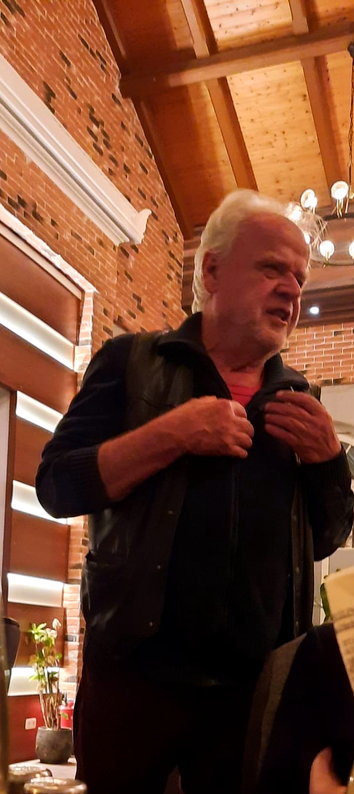

Stammtisch mit dem Verein Brandenburger Vorstadt

Zum Vereinsstammtisch im März 2025 war Ingo Baumstark vom Brandenburger Vorstadt e.V. bei uns zu Gast. Er ist der Vorsitzende des Vereins, mit dem wir schon seit Jahren gut zusammenarbeiten. So wie unser Verein auch ist die Brandenburger Vorstadt ist Partnerverein der Kulturerben. Obwohl er selbst kein Baudenkmal besitzt, tut aber eine Menge für die Baudenkmale und für die Bewohner im Viertel. Die Vereinsmitglieder sind regelmäßig mit einem Stand beim Fest der Kulturerben dabei.

Der Verein wurde 1996 gegründet, hatte aber noch einen Vorgänger, den Jugendstilverein Brandenburger Vorstadt aus dem Jahr 1990. Dieser Verein setzte sich für den Erhalt des Jugendstilviertels zwischen Hans-Sachs-Straße und Sellostraße ein. Die zwischen 1910 und 1912 errichteten Häuser wurden fotografiert und beschrieben. Mit der Öffentlichkeitsarbeit wollte der Verein die Bevölkerung den Wert dieses geschlossenen Denkmalbereichs verdeutlichen. Der Verein wollte den weiteren Verfall des Viertels stoppen und Kahlschlagsanierungen verhindern. Die Mitglieder veröffentlichten eine Broschüre über den Jugendstil und bieten bis heute regelmäßig Jugendstil-Führungen an.

Ingo Baumstark berichtete über neue Aufgaben, die im Laufe der Zeit hinzugekommen sind. Der Verein ist heute ein richtiger Stadtteil-Verein. Er will die Verbundenheit der Bewohner mit ihrem Stadtteil stärken. Dazu gehört ein gemeinsamer Frühjahrsputz ebenso wie der Adventskalender, bei dem sich allabendlich ein Fenster oder eine Tür öffnet. Das Publikum kann dann künstlerische Darbietungen aller Art erleben und selbst mitmachen. Der Verein beteiligt sich an Kulturveranstaltungen und Nachbarschaftsaktivitäten. Er setzt sich für die Interessen der Bewohner ein und moderiert das Gespräch mit der Politik. Aktuelles Thema ist der die Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmeversorgung. Eine Bürgerinitiative BraVo Wärmewende führt dazu Einwohnerversammlungen durch, sucht das Gespräch mit der Politik und setzt sich dafür ein, dass die Brandenburger Vorstadt ein energetisches Quartierskonzept bekommt. Durch die geschlossene Bebauung bestehen gute Voraussetzungen für ein Fernwärmenetz.

Ingo Baumstark sagt: „Baudenkmale am besten dadurch erhalten, dass man sie benutzt. Man muss auch auf Veränderungen reagieren.“ Der Verein Brandenburger Vorstadt unterstützt die Bürgerinitiative.

Vortrag „Stadtentwicklung“ mit Andreas Kitschke

Am 21. Februar fand der Auftakt unserer Veranstaltungsreihe „Stadtentwicklung im Herzen Potsdams“ mit Andreas Kitschke statt. Im Wiener Café berichtete der Diplomingenieur für Hochbau, Denkmalpfleger und Bauhistoriker über den Umbau der Stadtmitte nach 1945 und nach 1989. Er erläuterte, dass Potsdam keine gewachsene Stadt war, sondern eine Kunststadt, geschaffen nach dem Willen der Könige, hier vor allem Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. Anhand historischer Aufnahmen zeigte er, wie die sozialistische Stadtbaupolitik den Grundriss der Stadt veränderte.

Stadtumbau nach 1989

Kitschke erklärte den Stadtumbau nach 1989 mit einigen interessanten Beispielen von Erinnerungsarchitektur. Etwa der Seniorenresidenz im Nachfolgebau der Heilig-Geist-Kirche oder dem Wohnhaus Am Neuen Markt 5 mit einer interessanten Lösung, wie aus drei „Palastgeschossen“ fünf Wohngeschosse wurden. Die Rückgewinnung der historischen Stadtmitte machte Kompromisse nötig, erläuterte Kitschke. So wurde der Mittelbau des Stadtschlosses tiefer, um den Plenarsaal aufzunehmen, die Friedrich-Ebert-Straße wurde breiter, damit die Straßenbahn dort fahren kann. Die Folge sind zwei schmalere Häuser in der angrenzenden „historischen“ Blockbebauung. Manch einer wird sich schon gefragt haben, was der Hintergrund dafür ist.

Andreas Kitschke ging auch auf die Kritik an dem sogenannten Leitbautenkonzept bei der Blockbebauung ein. Er verwies darauf, dass die meisten historischen Bauten in Potsdam auch Kopien waren und die Vorbilder in Italien, England oder Holland standen. Dafür zitierte er den Architekturhistoriker Winfried Nerdinger:

Eine Kopie ist kein Betrug,

ein Faksimile keine Fälschung,

ein Abguss kein Verbrechen,

und eine Rekonstruktion keine Lüge.

Der Kulturstadt Potsdam e.V. setzt die Veranstaltungsreihe fort. In den nächsten Monaten werden Buchautoren, Stadtplaner und Historiker zu Wort kommen.

Neujahrsempfang im historischen Offizierskasino

Mit dem Neujahrsempfang 2025 waren wir am 18. Januar 2025 zu Gast bei der E.DIS Netz GmbH, die freundlicherweise einen besonderen historischen Ort für uns öffnete. Wir waren im Festsaal der ehemaligen Offiziersspeiseanstalt des früheren Regiments Garde du Corps. Das Gebäude stammt aus dem Jahre 1752, errichtet mit Hilfe von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, dem Hofarchitekten von Friedrich II.

Gastgeber E.DIS

115 Vereinsmitglieder, Vertreter der Kulturerbenvereine und Ehrengäste nahmen an der Festveranstaltung teil. Nach der herzlichen Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Fides Mahrla sprach E.DIS-Finanzvorstand Jürgen Schütt über die Energiewende aus der Sicht eines Netzbetreibers. Fazit: Der Ausbau der Erneuerbaren schreitet rasant voran, aber der Netzausbau kommt nicht hinterher. Hauptursache sind die langen Genehmigungszeiträume für den Trassenbau.

Das gerettete Gemälde

Ulrich Friedel, Bauingenieur bei der E.DIS, berichtete über die denkmalgerechte Sanierung des Energiekarrees am Kanal nach 1990, für die er verantwortlich war. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, nach der Veranstaltung den Gebäudekomplex zu besichtigen. Highlight im Offizierskasino ist ein Monumentalgemälde der Schlacht von Zorndorf im Siebenjährigen Krieg, das Kaiser Wilhelm II. in Auftrag gegeben hatte. Es zeigt das Regiment Garde du Corps in dem letztlich siegreichen Kampf gegen russische Truppen. Das Gemälde überstand die Kriegs- und Nachkriegszeit zusammengerollt im Depot des Potsdam Museums. Die E.DIS sponserte die Restaurierung im Jahre 2004 und hat es vom Museum als Dauerleihgabe bekommen. Es ist damit an den Ort zurückgekehrt, für den es geschaffen wurde.

Spende an Musikschule

Für den festlichen Rahmen sorgten Viola Ayana Xhyra (Bratsche) und ihr Bruder Markus Kento Xhyra (Geige). Mutter Keiko Yuasa begleitete die jungen Künstler auf dem Flügel.

Der Kulturstadt Potsdam e.V. bedankte sich bei der musikalischen Familie mit einem Gutschein für den Besuch von Tropical Islands. Der Verein spendete aus Mitgliedsbeiträgen 500 Euro für den Förderverein der Städtischen Musikschule Potsdam „Johann Sebastian Bach“.

Im Anschluss an den festlichen Teil fand der eigentliche Empfang mit Sekt, den obligatorischen Salzbrezeln und anregenden Gesprächen statt. Es war ein überaus gelungener Vormittag.

Großer Dank an die Vereinsvorsitzende und Cheforganisatorin Fides Mahrla sowie an alle Mitglieder, die für den reibungslosen Ablauf sorgten, insbesondere Karin Hennig, Frank Schröder, Harald und Ilona Höckele, Dagmar Christl, Matthias Finken und Lothar Mahrla.

Mehr Informationen über das Energiekarree

Vereinstreff mit der Kunsthistorikerin Dorothee Entrup

Beim Vereinstreff am 6. November konnten wir Dr. Dorothee Entrup in unserer Mitte begrüßen. Die Kunsthistorikerin leitet seit 2019 den Bereich Bildung und Vermittlung im Museum Barberini Potsdam. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die Gestaltung und der Ausbau des analogen und digitalen Vermittlungsangebots im Museum und auf der Barberini-App. Weitere Schwerpunkte sind die Akquise neuer Zielgruppen, die Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge und die innovative Weiterentwicklung der Vermittlungsarbeit mit KI. Außerdem ist Entrup persönliche Referentin der Direktorin des Museums, Dr. Ortrud Westheider.

Weichenstellung

Zu Beginn ihrer Präsentation schilderte Entrup noch einmal die Diskussionen um eine neue Kunsthalle für die Stadt. Hasso Plattner hatte sich bereiterklärt, das Hotel Mercure abzureißen und es durch einen Bau für DDR-Kunst zu ersetzen. Dagegen gab es erheblichen Widerstand. Zum Glück kam etwas später in der Planungsphase des Palais Barbarini das Aus für ein dort geplantes Fünf-Sterne-Hotel. Dies machte den Weg frei für ein Kunstmuseum, das von der Hasso Plattner Foundation errichtet wurde.

Bis zur Bombardierung des historischen Zentrums Potsdams im April 1945 befand sich auf der Südseite des Alten Marktes der nach römischen Vorbildern gestaltete Palast Barberini (auch „Palais Barberini“ oder „Barberinipalast”). Hier waren Musik-, Kunst- und Wissenschaftsvereine untergebracht. Die Ruine wurde 1948 abgerissen.

Nach dem Beschluss der Stadtverordneten zum Wiederaufbau der historischen Mitte Potsdams sollte das Palais Barberini so originalgetreu wie möglich wiederhergestellt werden. So entstand von 2013 bis 2016 mit den Mitteln der Hasso Plattner Foundation, der Stiftung des SAP-Gründers und Kunstmäzens Hasso Plattner, ein Museum, das in jeder Beziehung höchsten Ansprüchen genügt.

Seit der Eröffnung 2017 hat sich das Haus mit internationalen Ausstellungen und der bedeutenden Sammlung impressionistischer Malerei des Stifters als eines der meistbesuchten Kunstmuseen Deutschlands etabliert. Bis zu 350.000 Besucher kommen jährlich in das Haus.

Hinter den Kulissen

Mit ihrem Team sorgt Dorothee Entrup für die Konzeption und Durchführung zahlreicher Veranstaltungsformate, wie Führungen, Workshops, Fachtagungen u.v.m. Im Mittelpunkt stehen dabei Angebote für Kinder, Schüler, Jugendliche und Personen mit Handicaps. Entrup berichtete den Vereinsmitgliedern, welche neuen Formate und Ausstellungen geplant sind. So startet im Februar eine Ausstellung mit Werken von Wassily Kandinsky.

Zudem erweitern neue Räume die Gestaltungsmöglichkeiten. So nutzt das Museum künftig die ehemalige Galerie nebenan. Auch die Verwaltung des Museums ist gerade umgezogen. Die Büros befinden sich im rekonstruierten Klingerschen Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Alten Marktes – natürlich mit Blick auf das Barberini.

Die Kunsthistorikerin ist auch Autorin von bisher drei Stadtspaziergängen, die auf der Barberini-App die Museumsbesucher parallel zu entsprechenden Ausstellungen einladen, auf Rundgängen die italienischen, französischen und holländischen Einflüsse in Potsdam zu entdecken.

Entrup ging auch auf das zweite Projekt der Hasso Plattner Foundation ein, dem Kunsthaus Minsk, einem ehemaligen Terrassencafé am Brauhausberg, das sich vor allem der DDR-Kunst widmet. Dort gibt es zum Jahresende einen Wechsel in der Führung, von dem neue Impulse erwartet werden.

Foto oben: Museum Barberini © Henry Balaszeskul

Führung durch die Hagemeister-Ausstellung im Potsdam Museum

Markus Wicke, der Vorsitzende des Fördervereins des Potsdam Museums, führte am 22. Oktober 2024 Mitglieder unseres Vereins durch die Karl-Hagemeister-Ausstellung „Die Natur ist groß“. Der havelländische Impressionist ist uns gut bekannt. Schließlich konnte mit Hilfe unserer Spende das Ölgemälde „Uferlandschaft“ restauriert und 2020 in der Ausstellung präsentiert werden.

Wicke berichtete in kleinen Anekdoten, welche Gemälde dank der großzügigen Spenden von Sponsoren und Fördermitgliedern in der Zwischenzeit erworben bzw. restauriert werden konnten. Das Potsdam Museum besitzt mittlerweile den zweitgrößten Fundus an Hagemeister-Werken. Mehr hat nur das Berliner Bröhan-Museum. Der Stolz auf diesen Schatz ist der liebevollen Aufbereitung der Schau anzusehen, die thematisch nach den vier Jahreszeiten mit Ölgemälden, Pastellen und Zeichnungen, gepaart mit Zitaten von Weggefährten, zusammengestellt ist.

Karl Hagemeister gilt als einer der bedeutendsten deutschen Wegbereiter der modernen Landschaftsmalerei. 1848 in Werder geboren, war er Gründungsmitglied der Berliner Sezession und prägte gemeinsam mit seinen Künstlerkollegen Max Liebermann, Lovis Corinth und Max Slevogt den Impressionismus besonders in Berlin und Brandenburg.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Ausstellung bis zum 19. Januar 2025 verlängert. Auch im Kulturstadtverein war das Interesse an der Führung enorm, sodass ein zweiter Termin mit Markus Wicke im November angeboten werden wird.

Zu Beginn des Ausstellungsbesuchs durften wir ausnahmsweise den Turm besteigen, der wegen des fehlenden Fluchtweges nicht öffentlich zugänglich ist. In der Abendsonne bot sich ein bezaubernder Blick – nahzu auf Augenhöhe mit dem goldenen Atlas – auf den neuen Alten Markt. Hier oben erklärten uns Museumsmitarbeiterin Anke Stemann und Markus Wicke die wechselvolle Geschichte des unter Denkmalschutz stehenden Alten Rathauses, das heute noch von den Alt-Potsdamern „Marchwitza“ genannt wird. Lesen Sie dazu die ganze Geschichte im Potsdam-Wiki-Beitrag über das Gebäude.

Foto oben: Markus Wicke vor „Winterlandschaft mit Weiden“, Öl auf Leinwand 1904 © Karin Hennig.

Vereinsstammtisch mit dem Maler und Grafiker Christian Heinze

Am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit, dem 2. Oktober 2024, kamen rund 20 Mitglieder, darunter zwei Neumitglieder und ein aus Frankfurt am Main zugezogener Neu-Potsdamer zum Vereinstreff im Restaurant Knossos. Zu Gast war dieses Mal der Maler und Grafiker Christian Heinze, von dem einige Mitglieder bereits Werke besitzen, aber ihn persönlich jetzt erst kennenlernen konnten. Der 1941 in Dresden Geborene nahm uns mit durch seine Lebensstationen in drei Systemen.

Eigentlich wäre Christian Heinze nach dem Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Kunst Dresden am liebsten an die Ostsee gezogen, doch dann verschlug es ihn nach Potsdam. Seit fast 60 Jahren arbeitet er als Freischaffender Künstler auf verschiedenen Gebieten, vernetzte sich mit Kollegen und fand dank seiner umgänglichen Art Unterstützer, Sammler und Auftraggeber.

1968 zog er in die Villa Rumpf am Heiligen See. Die Maler Peter Wilde, Manfred Nitsche und Alfred Schmidt sowie der Regisseur Kurt Tetzlaff wohnten ebenfalls dort. Sie bildeten eine Art „Künstler-Kolonie“. Die wilden Feiern mit den Defa-Leuten waren in der Szene legendär. Durch diese Kontakte bekam Heinze die Chance, für die Defa als Filmarchitekt zu arbeiten. Für den Gojko-Mitic-Film „Tecumseh“ reiste er mit dem Filmteam nach Tadschikistan und baute dort aufwändig Kakteen. Nebenbei lernte er Land und Leute kennen. Das Erlebte bannte er auf Bilder, so entstand etwa sein Gemälde „Hochzeit in Tadschikistan“ 1978.

Als Bildender Künstler bereiste er weitere Länder wie zum Beispiel Usbekistan, den Libanon, die Sowjetunion und Simbabwe.

Heinzes Werke sind auch im öffentlichen Raum zu besichtigen, so zum Beispiel mehrere Spielskulpturen aus Keramik im Wohngebiet Am Schlaaz, die mit den Jahren Abriebspuren an viel benutzten Stellen aufweisen. Weitere Keramikskulpturen stehen auf seinem Grundstück in der Böcklinstraße 14.

Die politische Wende 1989 brachte dem Künstler neue Kontakte und Verbindung bis ins Saarland, wo man ihm Aufträge gab. Er stellte weiterhin in Galerien aus und traf mit seinen Themen den Nerv der Zeit. Die schon seit 1972 erscheinenden Grafik-Kalender publiziert Heinze bis heute in einer limitierten Auflage von je 100 Stück. Einige Exemplare des 2025er-Potsdam-Kalenders sind noch erhältlich. Interessenten können sich gern direkt im Atelier melden. Der Ostseekalender ist leider ausverkauft.

Aktuell stellt Christian Heinze mit seinem Künstlerfreund Jürgen Jaehnert bis zum 27.10.2024 in der Galerie Martina Fregin in Güstrow aus. Geplant ist noch in diesem Jahr eine Ausstellung in der Galerie „Gute Stube“ des Potsdamer Kunstvereins e.V. in der Charlottenstraße 121.

Besuch im ehemaligen Militärwaisenhaus

In unserer Reihe „Kultur zum Anfassen“ besichtigten wir am 24. September 2024 das Große Waisenhaus zu Potsdam in der Breiten Straße . René Schreiter, Geschäftsführer der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam, stellte uns zuerst das Waisenhaus-Museum vor. Es ist im Keller des ehemaligen Musikerhauses, in der Mitte des Hofesuntergebracht und war den meisten Vereinsmitgliedern noch unbekannt. Das Waisenhaus-Museum ist nach Voranmeldungan Wochentagen zu besichtigen.

René Schreiter forderte die Besucher auf, in eine Rolle zu schlüpfen und aus Perspektive dieser Person den Alltag im Großen Militärwaisenhaus zur Zeit des Soldatenkönigs zu erleben: Wecken, Unterricht, Putzen, Essen und Bewegung.

In diesem Jahr begeht die Waisenhausstiftung ihr 300-jähriges Jubiläum. Sie war durch Wilhelm I. im Geiste der Franckeschen Stiftung in Halle gegründet worden, um Waisen und Kindern aus Soldatenfamilien Schulbildung und das Erlernen eines Handwerks zu ermöglichen. Das Waisenhaus musste mehrfach erweitert werden. Besonders, als Friedrich II. Kriege führte, und die Kinder billige Arbeitskräfte in den Manufakturen waren.

René Schreiter hat als Historiker die Geschichte des Waisenhauses erforscht, bis hin zur Auflösung und entschädigungslosen Enteignung 1952. Bei der Sichtung der Dokumente entdeckte er, dass die Verantwortlichen der Stiftung die Enteignung zwar unterschrieben, allerdings unter Verweis auf die Unrechtmäßigkeit der Enteignung. Für die Landesregierung Brandenburgs war das mitentscheidend bei der Aufhebung der Enteignung im Jahre 1992.

Weitere Informationen auf der Webseite der Stiftung Großes Waisenhaus oder im Beitrag auf Potsdam-Wiki.

Vereinsstammtisch mit „Freunden der Preußischen Schlösser und Gärten“

Mit über 1300 Mitgliedern sind die „Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten“ ein Schwergewicht in der Vereinslandschaft. Die Mitglieder sind in Berlin und Brandenburg aktiv und unterstützen die Schlösserstiftung bei ihren Aufgaben. Vorstandsvorsitzende Barbara Schneider-Kempf und Geschäftsführerin Justine Remus stellten den Verein beim Kulturstadt-Stammtisch am 4. September 2024 im Knossos-Palast vor.

So erfuhren wir, dass die „Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten“ in jedem Jahr große Geldsummen bewegen. Sie finanzieren damit Dinge, die nicht im Investitionsplan der Schlösserstiftung vorgesehen sind. Zum Beispiel haben sie 316.000 Euro gesammelt, um Teile der Innenausstattung der Römischen Bäder zu restaurieren. Zu den Objekten gehören wertvolle Mosaiken, Gemälde und Plastiken. Das Geld stammt von Einzelspendern, Stiftungen und aus Erbschaften.

Mit seinen vielen Mitgliedern kann der Verein eine Menge erreichen, und deshalb wirbt er weiter um Zulauf. Barbara Schneider-Kempf berichtete uns von den „fritzen“. Die Initiative führt Frauen und Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren in die Welt der Schlösser und Gärten ein. Dazu werden den „fritzen“ besondere Angebote gemacht, zum Beispiel Führungen. Die „fritzen“-Mitgliedschaft gibt es für einen ermäßigten Jahresbeitrag von 35 Euro, für die älteren sind es 125 Euro.

Die Kulturstadt-Mitglieder sind dem „fritzen“-Alter zwar allesamt entwachsen, aber man kann die Mitgliedschaft für ein Jahr auch an Kinder oder Enkel verschenken. Ein tolles Geschenk, denn „Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten“ jeden Alters haben freien Eintritt in allen Schlössern.

Wasserturm auf Hermannswerder immer noch in Betrieb

Der Vorstandsvorsitzende der Hoffbauer-Stiftung Frank Hohn löste sein Versprechen vom Neujahrsempfang ein und öffnete am 12. August 2024 einem begrenzten Teilnehmerkreis den 38,7 Meter hohen Wasserturm auf Hermannswerder, der bis heute genutzt wird und einen 90.000-Liter- Wasserspeicher enthält. Aktuell wird das Wasser als Nutzwasser für die Toilettenspülung und Gartenbewässerung in das Wasserleitungssystem der Insel geleitet.

Seit 1901 diente der Wasserturm zur Wasserversorgung und zur teilweisen Strom- und Wärmeversorgung der Hoffbauer-Stiftung. Im zentralen Maschinenhaus daneben waren die für den Stiftungsbetrieb notwendigen technischen Anlagen untergebracht: eine Klärstation, ein Akkumulatorenraum zur Gleichstromspeicherung, eine Maschinenhalle mit Schmiede, eine Dampfwäscherei und ein Dampfkesselhaus. Ab 1902 kam eine Enteisenungsanlage hinzu. Diese ermöglichte die Aufbereitung des über eine Brunnenanlage geförderten Trinkwassers.

Mitte der 1990er Jahre wurde die stiftungseigene Trinkwasserversorgung eingestellt. Die ehemalige Enteisenungsanlage wird heute als Ferienwohnung genutzt. Im Maschinenhaus befinden sich die Heizanlage, Lager, Wohnungen und Werkstätten.

Durch die Rundfenster auf der Plattform blickt man nach Osten, Süden und Westen. Nur der Blick zum Potsdamer Norden ist nicht möglich. Trotzdem war die Besteigung des unter Denkmalschutz stehenden Turmes ein großes Erlebnis. Vielen Dank für die Öffnung.