Poetenpack spielt Molières „Tartuffe“ im Heckentheater

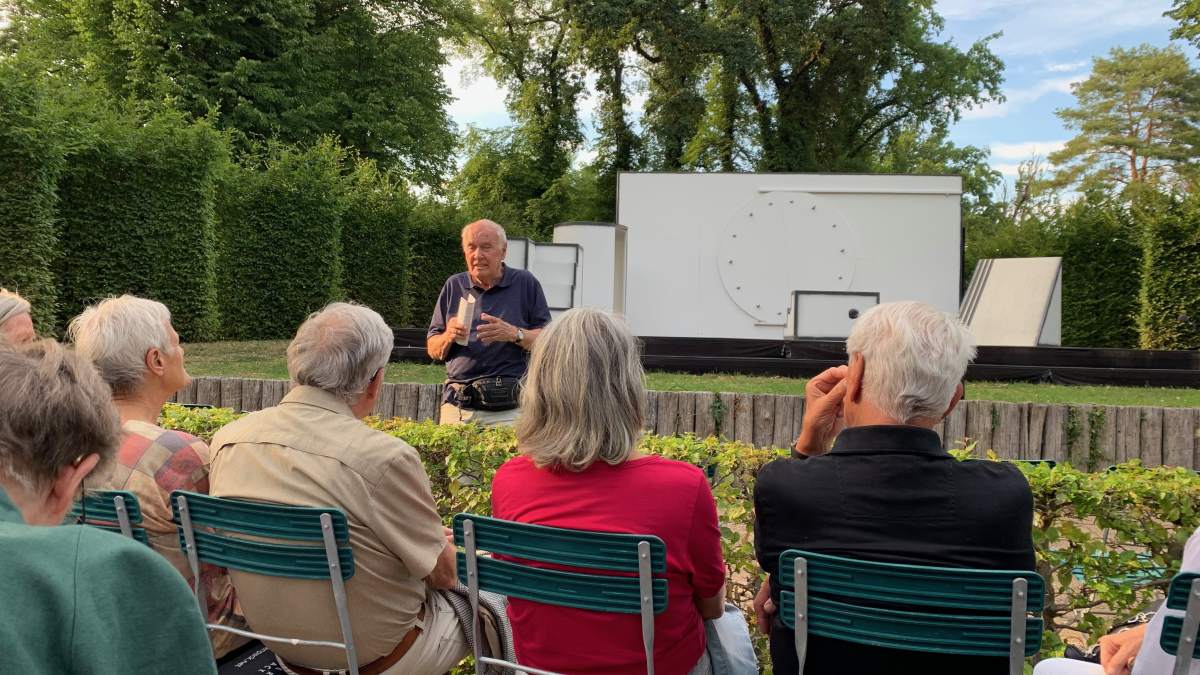

Seit 2006 besuchen Mitglieder unseres Kulturstadtvereins regelmäßig das Sommertheater vom Poetenpack. Bis 2015 spielte das Ensemble auf dem Q-Hof, seit sechs Jahren tritt es im Heckentheater auf. Das Besondere an unseren Theaterbesuchen sind die Vorgespräche mit dem Künstlerischen Leiter oder einem Schauspieler. 2022 hat uns Willi Händler aus dem Leitungsteam über aktuelle Entwicklungen beim Poetenpack berichtet und eine Kurzeinführung zum Stück gegeben.

Seit diesem Jahr spielt das Poetenpack nicht mehr nur ein Stück pro Sommersaison, sondern gleich drei verschiedene. Neben Molières „Tartuffe“ gibt es Woody Allen’s „Mittsommernachts-Sex-Komödie“ und „Ab in die Sommerfrische“ von Carlo Goldoni. Das Konzept mit mehreren Produktionen wird ausgebaut. Die Zuschauer sollen aus einem breiteren Menü wählen können. Mit Brigitte Reimanns „Franziska Linkerhand“ will man einen Beitrag zur Jahreskampagne 2023 von „Kulturland Brandenburg“ zum Thema „Baukultur“ leisten. Im Sommertheater soll ein Stück von Molières dänischem Zeitgenossen Ludvig Holberg aufgeführt werden.

Dank der Einführung von Willi Händler fanden wir schnell in den „Tartuffe“ und wunderten uns weder über die barocke Reimsprache, noch über die schrillen Fantasy-Kostüme von Janet Kirsten. Das Stück wurde 1664 im Beisein des Sonnenkönigs in Versailles uraufgeführt und zeigt, dass sich die Menschheit nicht geändert hat. Es gibt nach wie vor die scheinheiligen Ideologen, die behaupten, für alle das Beste zu wollen.

Der verblendete Familienvater Orgon (gespielt von Georg Peetz) erkennt spät, dass er sich mit seinem naiven Gutmenschentum um Haus und Hof gebracht hat. Während er auf Tartuffe einprügelt, schrammelt Valère, sein Schwiegersohn in spe, auf der Gitarre „Macht kaputt, was euch kaputt macht“. Die Auftritte des Theatermusikers Arne Assmann als Punk mit lila Irokesenperücke setzen reizvolle Akzente.

Doch der Betrüger hat noch eine bittere Wahrheit für den ausgenutzten Orgon: „Ich hatte manchmal den Verdacht, du hättest alles für dich selbst gemacht.“ Am Ende greift eine höhere Instanz ein und rettet die Familie aus der Misere. Tartuffe zieht von dannen – mit der klaren Botschaft, dass er wiederkommen werde.

Die achtköpfige, sangesfreudige Schauspielertruppe begeisterte das Publikum. Die Tontechnik hat sich wesentlich verbessert und die Mückensprays blieben dieses Jahr in der Tasche.

Wir freuen uns schon auf 2023 mit einem Stück von Holberg, der Torheiten seiner Zeit mit Humor geißelt. Sicherlich gibt es wieder Parallelen zur Gegenwart…

Fotos: Peter Hahnel und Fides Mahrla