Neujahrsempfang 2026 in der Französischen Kirche

Zum Neujahrsempfang des Kulturstadtvereins trafen sich die Vereinsmitglieder am 17. Januar 2026 in der Französischen Kirche – der Empfang war zugleich die Auftaktveranstaltung für eine kleine Themenreihe des Vereins „Internationale Impulse für Potsdam“. Den Einstieg gestaltete Vereinsmitglied Bolko Bouché mit seinem Festvortrag: „Von Bonnay nach Berlin – die Gärtnerfamilie Bouché, ein Beispiel erfolgreicher Ansiedlungspolitik.“

Gewollte Peuplierung

Jutta Michelsen, Vereinsvorsitzende des Freundeskreises Potsdam-Versailles, verwies in ihrer Anmoderation auf die Flucht der französischen Calvinisten nach dem Edikt von Fontainbleau 1685. Nur drei Wochen später beantwortete Kurfürst Friedrich Wilhelm die einsetzende Verfolgung mit seinem Edikt von Potsdam. Er lud die Geflüchteten mit konkreten Versprechungen nach Brandenburg ein und schickte ihnen Gesandte nach Hamburg, Amsterdam, Köln und Frankfurt a.M. entgegen. Sie ermöglichten den Flüchtlingen mit Geld und Pässen die Weiterreise nach Brandenburg. Die Aufnahme von etwa 20.000 Hugenotten in Brandenburg sollte ihre Not lindern und hatte zugleich ein wirtschaftspolitisches Ziel. Brandenburg litt noch immer unter dem Bevölkerungsschwund durch den 30-jährigen Krieg und war auf die Zuwanderung angewiesen – Peuplierung hieß das damals.

Zu den Privilegien der hugenottischen Einwanderer zählten eigene Lehrer, eigene Pfarrer, sogar eigene Richter. Sie sprachen im Alltag französisch, heirateten untereinander und gaben ihren Kindern französische Vornamen. Erst in der dritten Generation sprachen sie perfekt deutsch. Als aber Napoleon 1806 Berlin besetzte und zum Empfang lud, erklärte der Gemeindesprecher ihm, dass die Hugenotten gute preußische Staatsbürger geworden seien.

4500 Hugenotten kamen nach Berlin, ein Viertel der Berliner Bevölkerung sprach nun französisch. Das bedeutete einen Kulturwandel, der zu erheblichen Widerständen führte. Aber die Hugenotten veränderten Wirtschaft und Kultur zum Positiven.

Gärtnerfamilie Bouché

Unter den Einwanderern in Berlin waren 28 Gärtnerfamilien. Ihr hoher Anteil unter den Zuwanderern ist auch im calvinistischen Glauben begründet, wonach der Garten Teil der Schöpfung Gottes ist und Gartenarbeit als gottgefälliges Werk angesehen wird. Mit den Hugenotten kamen viele neue Obst- und Gemüsesorten nach Berlin.

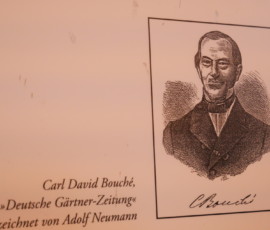

Bolko Bouché berichtete über seine Vorfahren. Fünf Generationen Bouchés bewirtschafteten Gärten in der Stralauer Vorstadt. Stammvater aller Berliner Bouchés war David Bouché, der mit seiner Ehefrau um 1687 in Berlin eintraf. Der mittellose Einwanderer erhielt vom Staat ein Wohnhaus und ein Stück Gartenland, das teilweise Sand, teilweise Moorboden war. Durch harte Arbeit machte er es fruchtbar, erwarb er sich Vertrauen und konnte 1704 von Landsleuten das Geld für eine eigene Gärtnerei borgen.

Die Bouchés betrieben über fünf Generationen Gartenbau in Berlin, sie waren aber auch Botaniker, Gartengestalter und -inspektoren, zum Beispiel auf der Pfaueninsel, für den Treptower Park oder im Botanischen Garten. 1863 betrieben drei Bouché-Nachfahren eigene Gärtnereien, dann wurden die Flächen für die Bebauung der wachsenden Stadt gebraucht. Nach und nach verkauften sie die Grundstücke mit Gewinn und waren nicht mehr ortsgebunden. Damit war die Zeit der Diaspora beendet.

Spende für den Gemeindegarten

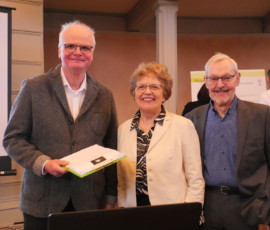

Die Französisch Reformierte Gemeinde Potsdam gestaltete mit Orgelspiel, einem kleinen Chorkonzert und der Begrüßung durch Presbyteriumsmitglied Dr. Martin Peske einen würdigen Rahmen für den Empfang. Kulturstadt-Vereinsvorsitzende Fides Mahrla informierte über das Jahresprogramm 2026 und die geplanten Beiträge im Themenjahr „Internationale Impulse für Potsdam“. So ist eine Radtour zum Hugenottengarten nach Langerwisch geplant aber auch eine Spurensuche der Einwanderer aus Holland, Böhmen, Belgien, Italien, Russland u.v.m.

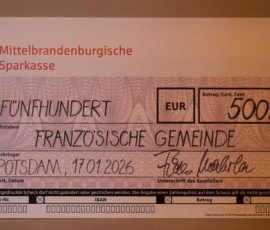

Unser Verein bedankte sich bei den Gastgebern mit einem Spendenscheck über 500 Euro. Das Geld ist für neue Pflanzen im Gemeindegarten – dem ehemaligen Hugenottengarten – in der Gutenbergstraße 77 vorgesehen.

Fotos (wenn nicht anders markiert): Olaf Gutowski